广东青砖、广东青瓦、广东仿古青砖、广东仿古青瓦、广东古建青砖

2018-05-06 20:59:16

3537

广东青砖、广东青瓦、广东仿古青砖、广东仿古青瓦、广东古建青砖

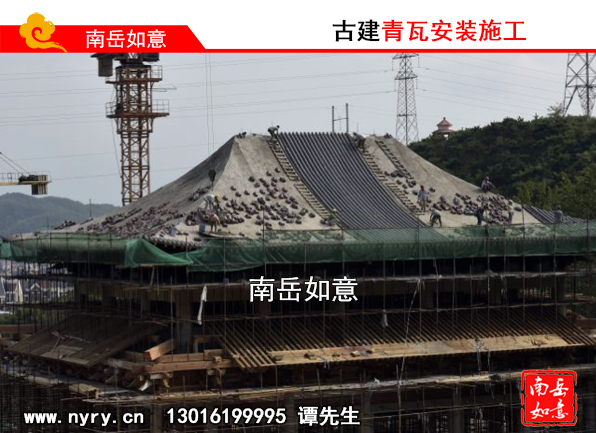

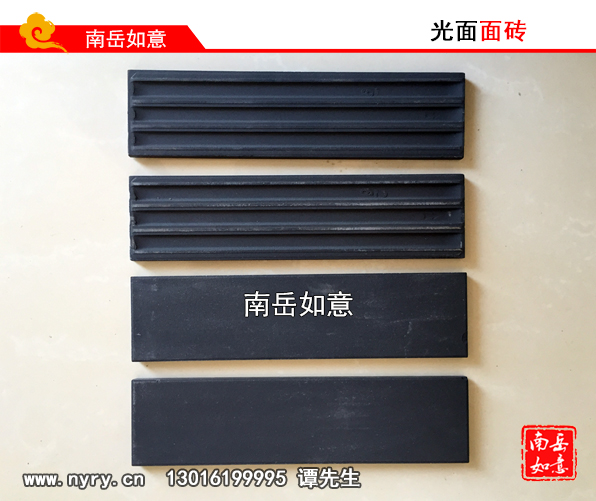

湖南衡阳南岳如意古建材料公司是一家专注于古建筑领域的专业性公司, 我们的主要业务包括:古建青砖、青瓦、砖雕、古建筑设计、古建筑施工、祠堂设计施工、古建青瓦安装施工、木雕佛像、红木佛龛、供桌、石雕佛像、石雕栏杆。本公司一直力求为保护中国古文化遗产,以传承中华古文化为奋斗目标。

南岳如意由南岳如意古建、南岳如意木雕、南岳如意石雕组成。

公司多年来的成长与发展得益于广大客户的信誉与支持。面对历史的机遇和时代的挑战,本着求质量,出精品,树品牌的思路。进一步提升服务质量、科学规范管理,不断拓展服务空间,继续为广大客户提供古建筑设计及建造、修复各类古建筑而不懈努力。我们力求为每一个客户,以最小的经济成本做出最大的市场效益,这就是我们公司的灵魂宗旨。欢迎有意向的各界人士到本公司参观、考察、洽谈。

湖南衡阳南岳如意古建材料公司

地址:湖南省衡阳市南岳区衡山路(107国道边)

电话:130 161 99995

联系人: 谭先生

Q Q:1367894387

匠心工艺,世代传承;南岳如意,在您身边。